(聞き手:水源地環境センター 名古屋事務所 可児)

(WEC)

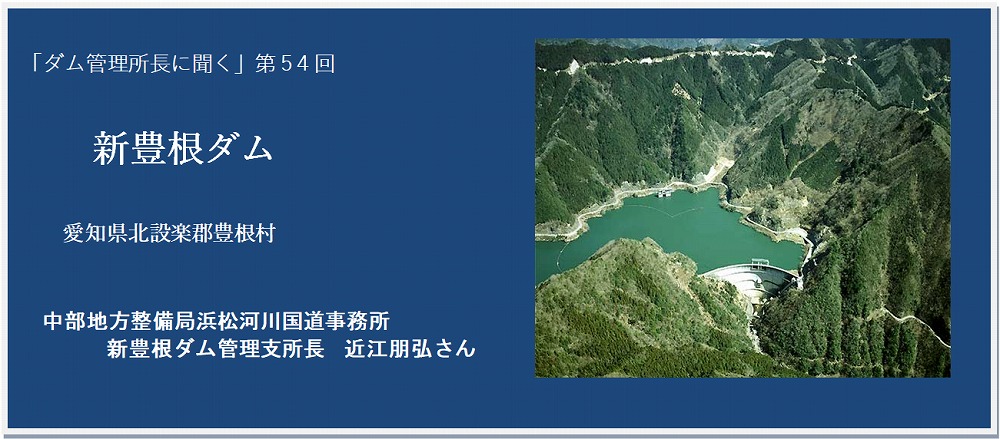

「ダム管理所長に聞く」第54回は、静岡県、長野県との県境に位置する愛知県豊根村に設置された新豊根ダムを管理する中部地方整備局浜松河川国道事務所新豊根ダム管理支所の近江支所長にお伺いしました。

近江支所長、どうぞよろしくお願いします。

では、はじめに新豊根ダムの概要についてお話し下さい。

■発電専用ダムから治水目的を持つ多目的ダムに移行した新豊根ダム

(近江支所長)

新豊根ダムが位置する大入川は天竜川水系大千瀬川の左支川であり、その源を茶臼山などの愛知県と長野県境の山々に発し、愛知県北設楽郡豊根村から北設楽郡東栄町を経て、静岡県浜松市天竜区において大千瀬川に合流する一級河川です。

新豊根ダムは治水と発電を目的としたダムですが、建設当初は新豊根ダム貯水池と佐久間ダム貯水池の落差を利用した自流併用揚水式発電の発電専用ダムとして、電源開発株式会社が昭和37年に調査に着手し昭和43年に建設に着手しました。

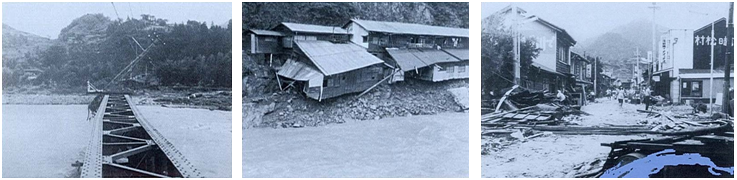

ところが、天竜川流域では昭和43年8月と昭和44年8月に台風の影響により大洪水が発生し、浜松市天竜区佐久間町(旧静岡県磐田郡佐久間町)の浦川地区において破堤、溢水しました。

浦川地区では、家屋の浸水や流出が発生したほか、JR(旧国鉄)飯田線の橋梁が流出するなど、2年連続で洪水による大きな災害となりました。

これらの災害を受けて、国土交通省(旧建設省)は治水計画を策定し、電源開発株式会社に治水参加を申し入れ、発電専用ダムとして計画されていた新豊根ダムは治水と発電の機能を持つ多目的ダムとして建設され、昭和48年8月に完成しました。

昭和43年8月台風10号による被災状況(左から流出した飯田線鉄橋、大千瀬川沿いの家屋、旧佐久間町中心部)

■堤高116.5mを誇る非対称放物線ドーム型アーチ式コンクリートダム

(近江支所長)

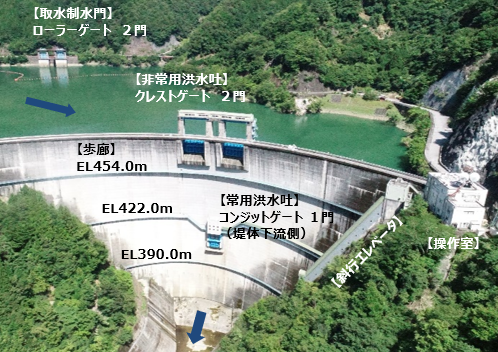

新豊根ダムは、治水と発電を目的とした国土交通省と電源開発株式会社が共同で管理している多目的ダムで、高さ116.5m、ダム長311.0m、形式は非対称放物線ドーム型アーチ式コンクリートダムとなっており、堤高の116.5mは全国のアーチ式ダムの中では10番目の高さを誇ります。

常用洪水吐として堤体下流側にコンジットゲート1門、堤体上流のダム湖内にコースターゲート1門、非常用洪水吐としてクレストゲート2門を備えており、貯水池は「みどり湖」と呼ばれていて面積が1.56km2となります。

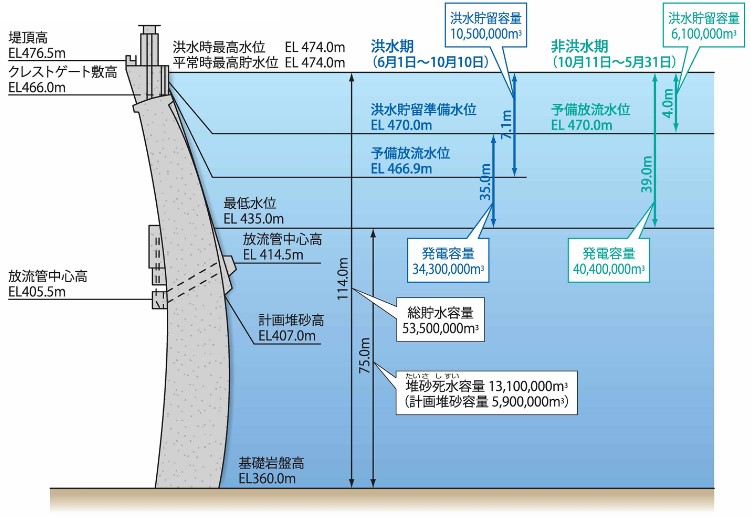

洪水時最高(サーチャージ)水位は標高474.0m、最低水位は標高435.0mで有効貯水量は40,400千m3です。基礎岩盤高は標高360.0m、計画堆砂高は標高407.0mで計画堆砂容量は5,900千m3です。

非洪水期の10月11日から5月31日においては、この40,400千m3が発電容量となり、そのうち6,100千m3が洪水貯留容量となります。

洪水期の6月1日から10月10日では、最低水位から洪水貯留準備水位の標高470.0mまでの34,300千m3が発電容量となり、予備放流水位の標高466.9mから洪水時最高水位の標高474.0mまでの10,500千m3が洪水貯留容量となります。

「新」豊根ダムの名前の由来は、古真立川の田鹿堰堤取水で天竜川への水力発電を行っていた豊根発電所(中部電力株式会社)を廃止し新豊根発電所を設置、発電ダムでは発電所の名前を付けるのが慣例なので、「新豊根ダム」としたとされています。

ダム全景と主要構造物

貯水池容量配分

(WEC)

なぜ豊根ダムではなく新豊根ダムなのか疑問でしたがそういうわけだったのですね。続きまして佐久間ダムとの関係についてご紹介いただけますか?

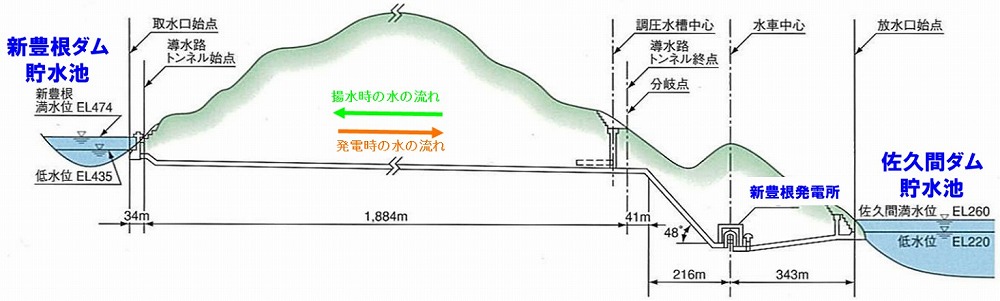

■佐久間ダムの上池として建設当時国内最大の112万kWを揚水発電!

新豊根発電所は、佐久間ダム貯水池(下池)と新豊根ダム貯水池(上池)の高低差約200mを利用した最大出力1,125,000kWの揚水発電所で、建設当時揚水発電では国内最大の発電出力で、現在では揚水発電所として国内第10位の発電出力を誇ります。

また、新豊根発電所は新豊根ダム取水口から約2km離れた山の中に5基の発電機が備えられ、そのうち1基が50Hzと60Hzの両方を発電できる珍しい発電機となっています。

揚水発電所は、電気が足りない時に上池の新豊根ダムの水を利用して発電し、電気の需要が少ない時に下池の佐久間ダムから水を揚げることにより、電力需要ピーク時に発電し供給できる貴重な発電所です。

揚水発電を含め水力発電は、短時間での発電の開始・停止や出力の増減調整が容易に行える特徴があり、電力需要が増加し電気が不足した際の緊急用発電設備として、水を利用した大きな蓄電池としての役割も担っています。

新豊根ダムと佐久間ダムによる揚水発電

(WEC)

揚水発電による50Hzと60Hzの両方の発電は、西日本、東日本双方の電力需要逼迫時においてとても心強い施設ですね。

管理上ご苦労されている点がございましたらお話ください。

■移動経路分断時の防災操作体制確保のため遠隔操作の整備を進行中

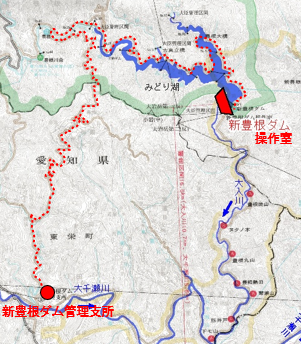

支所から操作室への移動経路

(近江支所長)

新豊根ダムのもう一つの機能として、治水(洪水調節)があります。常時は揚水発電により、水位の運用を電源開発株式会社が行っていますが、出水時において天竜川本川にある佐久間ダムが一定の条件に達すると、新豊根ダムからの取水ができなくなります。また、新豊根ダムの流域において一定の条件を満たすと佐久間ダムから新豊根ダムへの揚水をしないように運用しています。

出水時には、新豊根ダムの職員は北設楽郡東栄町にある管理支所から豊根村の操作室まで向かい、防災操作に備え待機しています。

管理支所から操作室までの道路は大まかに2経路ありますが、大入川の下流から操作室へ向かう道路は土砂崩落などにより長らく通行止めであるため、遠回りして大入川の上流からダムサイトの操作室まで車で約1時間掛けて移動しています。

現在移動経路として使っている大入川上流からの道路も、下流側の道路と同様に土砂崩落がしばしば確認されているため、組立船などによる移動手段の確保とともに、管理支所からでもゲート操作ができるように遠隔操作の整備を進めています。

令和5年4月には、移動経路として使っている経路で大規模な土砂崩落が発生し、幸い崩落した土砂は速やかに撤去されたため新豊根ダムの業務には支障はありませんでしたが、対策工事完了までの約1年にわたり一般車両の通行止めが行われ、新豊根ダムへの一般見学が受け入れられない状況がありました。

出水時の防災操作における人や物資の移動経路や輸送手段の確保と併せて、倒木などによる送電線や通信回線の断線など山間部に位置するダム特有の緊急時の備えを進めていきます。

組立船による緊急時の移動訓練

(WEC)

地域交流ではどのようなことに取り組んでおられますか?

■地域と連携した完成50周年記念式典、ハーフマラソン大会

(近江支所長)

新豊根ダムは令和5年8月で完成から50年を迎え、その年にはDam Jazzや絵画コンクールを始め記念イベントが開催され、11月には、50周年の記念式典を開催し、ダム湖周辺に桜の記念植樹がおこなわれました。

新豊根ダム完成50周年記念式典 植樹の儀

定例のイベントとしては、毎年11月初旬に、みどり湖畔を走る「とよね・みどり湖ハーフマラソン」があり、新豊根ダムからは大会スタッフの派遣や新豊根ダムを紹介するブースを出展しました。

他にも、毎年6月には新豊根ダムと佐久間ダムで交互に隔年で「一日ダム大学」を開催しており、令和6年度は新豊根ダムにおいて地元豊根小学校とダム下流域の浦川小学校に加え、浦川小学校の統合先の佐久間小学校も招き新豊根ダムで開催、令和7年度は佐久間ダムで豊根小学校と佐久間小学校を招いて開催する予定です。

新豊根ダムでは、令和6年3月から令和8年3月にかけて、社会実験「新豊根ダムでやってみよう」を公募しています。この社会実験の取り組みで、新豊根ダムやみどり湖周辺でのイベントなど開催公募し、観光資源としてのダムの利活用を進め豊根村の活性化の一助となればと思います。

とよね・みどり湖ハーフマラソン スタートのようす

一日ダム大学に参加する小学生たち

(WEC)

最後に一言お願いします。

(近江支所長)

新豊根ダムは、浜松駅から車で約2時間、鳳来峡IC(三遠南信自動車道)から約1時間と決して便利な所ではありませんが、アーチダムの絶景と合わせて、みどり湖周辺に整備した散策路や芝生広場からは山と湖の美しい風景を楽しんでいただけると思います。

新豊根ダムは非対称放物線ドーム型アーチ式コンクリートダムという珍しい形式であることはご紹介しましたが、ぜひ非対称放物線による左右岸で異なる曲線の特徴を御覧ください。

また新豊根ダムのある豊根村には四季折々の花が楽しめる茶臼山高原や温泉施設などもございますので、ぜひ観光を兼ねてお越しください。

新豊根ダム完成50周年記念式典

植樹の儀

新豊根ダムを眺められる

ベンチと案内板

とよねみどり湖ハーフマラソンで

挨拶をする近江支所長(R6.11.3)

5月~6月の芝桜をはじめ季節の花が楽しめる茶臼山高原。冬はスキーも楽しめます

(WEC)

本日は、ありがとうございました。

浜松河川国道事務所新豊根ダム管理支所ホームページ:https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/