令和7年夏渇水における取組状況

国土交通省水管理・国土保全局水資源部

■令和7年夏渇水の概要

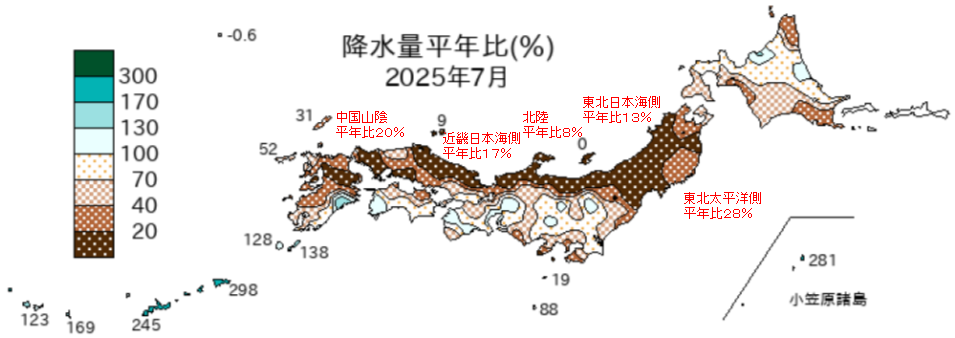

○令和7年は、東・西日本では記録的に早い梅雨明けとなり、東北日本海側と北陸地方の7月の降水量は、平年と比べてそれぞれ13%、8%で、統計を開始した1946年以降の最も少ない記録となった。

○国土交通省では、新潟県において最近の少雨傾向により市民生活に影響が出ていることや、東北地方の一部の地域において渇水が深刻化してきていることも踏まえ、令和7年7月30日に「国土交通省渇水対策本部」を設置し、渇水対策を推進。

○今夏の渇水では、全国27水系35河川で渇水調整協議会等の開催、取水制限等の渇水体制がとられ、特に稲穂が出る出穂期と重なったため、農林水産省と連携し、TEC-FORCE等により排水ポンプ車等を活用した、かんがい用水の確保支援などを実施。

○国土交通省渇水対策本部は、農業用水の取水制限が引き続き行われている地域において、かんがい期が終了する10月5日をもって解散。

■令和7年夏の気象概要

令和7年は、東・西日本では記録的に早い梅雨明けとなり、東北日本海側と北陸地方の7月の降水量は、平年と比べてそれぞれ13%、8%で、統計を開始した1946年以降の7月として最も少ない記録となりました。

2025年7月の降水量平年比(%)の分布

(出典:気象庁公表資料に水資源部加筆)

■国土交通省の取組

国土交通省では、新潟県において少雨傾向により市民生活に影響が出ていることや、東北地方の一部の地域において渇水が深刻してきていることも踏まえ、令和7年7月30日に「国土交通省渇水対策本部」(本部長:中野洋昌国土交通大臣)を設置し、渇水対策を推進してきました。

今夏の渇水では、全国の27水系35河川で渇水調整協議会等の開催、取水制限等の渇水体制がとられました。

また、今般の渇水は、特に稲穂が出る出穂期(しゅっすいき)と重なったため、農林水産省と連携を図り、かんがい用水の確保のための支援を行うこととし、国土交通省渇水対策本部では各地方整備局等に対し、

・かんがい用水の確保について、地方自治体等と十分に連携を図り、地方自治体のみでは十分な対応ができない場合には、国土交通省が所有する災害対策用機械等(排水ポンプ車、散水車等)の活用について、地方自治体に利用ニーズを確認しその要請に応じるなど、積極的な支援を行うこと。

・水利使用許可制度について、当面の間、異常渇水時において、河川管理者は水利使用者間の調整の円滑化に努め、水利使用者等の要望も踏まえ、可能な限り迅速かつ柔軟に対応するなど、適切に運用すること。

とする事務連絡を発出し、自治体等への支援を行ったところです。

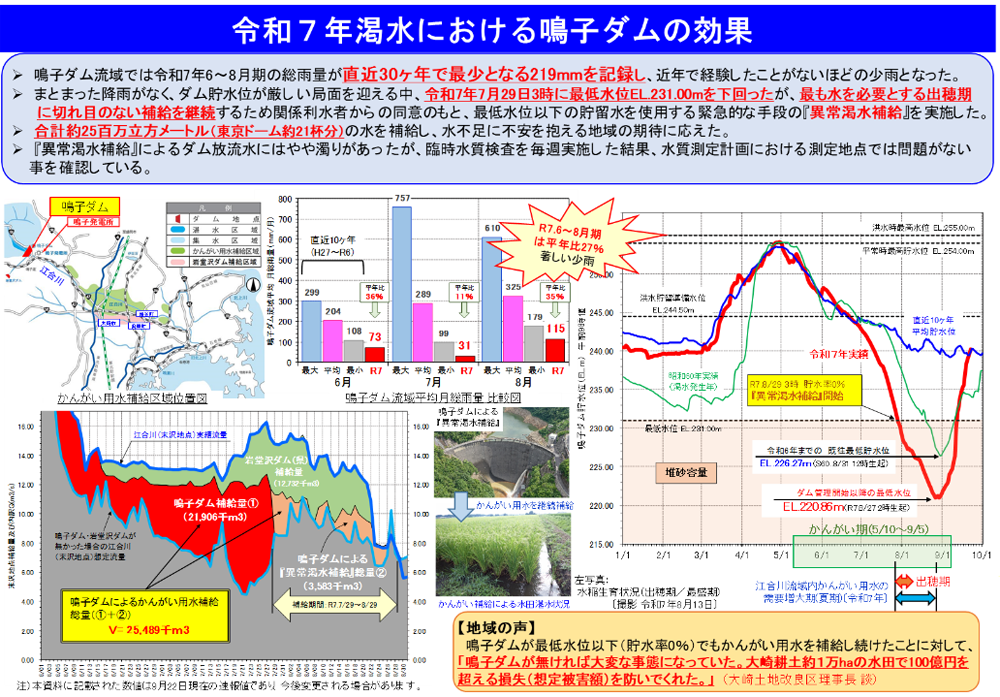

これにより、鳴子ダムでは、最低水位以下に貯留された流水からの補給(異常渇水補給)と、臨時的な水利使用許可をした岩堂沢ダム(宮城県管理、農業用ダム)からの放流により、出穂期のかんがい用水の補給を行いました。

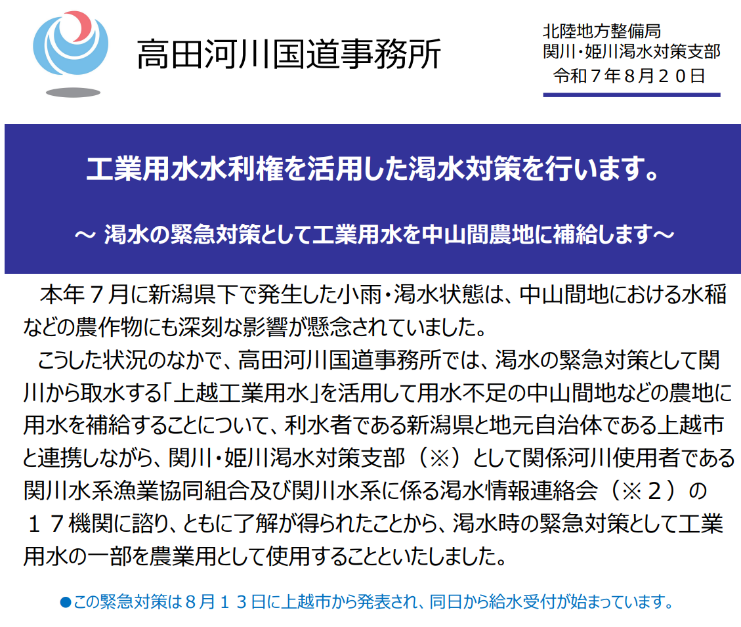

また、新潟県村上市等では、国土交通省が所有する排水ポンプ車等の災害対策用機械を活用したかんがい用水の確保支援を行われるとともに、上越市では、工業用水水利権を活用した渇水対策が行われました。

鳴子ダムでの異常渇水補給

(宮城県大崎市)

排水ポンプ車による河川水のくみ上げ

(新潟県村上市)

配水管清掃車による給水

(新潟県聖籠町)

散水車による支援

(岡山県備前市)

鳴子ダムでの異常渇水補給

(宮城県大崎市)

工業用水道を農業用水へ利用

(新潟県上越市)

今渇水時においても、ダムの貯留水を農業用水等へ供給するなど、ダムの効果か発揮されており、貯水率がゼロとなった鳴子ダムにおいても、合計約2千5百万m3(東京ドーム約25杯分)の水を補給し、水不足の不安を抱える地域の期待に応えました。

なお、東北地方整備局では、令和7年渇水におけるダムの効果をホームページで公開しているので、ご覧下さい。

https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-hp/kasen/damu/damukouka/damukouka.html

■農林水産省の取組

農林水産省では、令和7年7月30日に「農林水産省渇水・高温対策本部」(本部長:小泉進次郎農林水産大臣)を設置し、渇水に対応するため、MAFF-SAT(災害緊急派遣チーム)の派遣(ヒト)、給水車、ポンプ等の活用(モノ)、給水車、ポンプ、番水等の諸経費の補助(カネ)により現場の取組の支援が行われました。

(出典:農林水産省HP)

■自治体の取組

地方自治体では、消火栓や消雪用井戸を活用したかんがい用水の確保等の取組が行われました。

消火栓の活用

(写真提供 五泉市)

消火栓の活用

(写真提供 五泉市)

消雪用井戸の活用

(出典:南魚沼市HP)

消火栓の活用

(出典:南魚沼市HP)

■おわりに

今夏の渇水では、出穂期(しゅっすいき)を乗り切るために、関係機関が連携し様々な取り組みを行ってきました。農林水産省によると、令和7年産主食用米収穫量は、56万tの増加との当初の予想を上回り、前年に比べ63万4千tの増加、予想収穫量は平成29年以来最高の見込みとされています。

今後、気候変動の影響により、年間の無降水日の日数が増加する予測されており、渇水リスクの高まりが懸念されるため、国土交通省では引き続き、渇水への備えと渇水対応力の強化に取り組んでまいります。

渇水状況については、「渇水情報総合ポータル」をご覧下さい。

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizukokudo_mizsei_kassui_portal.html

令和7年夏渇水における取組は、こちらから。

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/content/001914162.pdf