第4回 土砂バイパストンネル国際ワークショップ(ドイツほか) 参加報告

研究第二部 上席主任研究員 若尾拓志

2025年9月にドイツのミュンヘン工科大学で開催された第4回SBT国際ワークショップに参加しましたので、以下に報告します。

WECからの参加は、研究第二部の小野雅人部長と若尾拓志の2名です。

1.はじめに

1.1. SBTについて

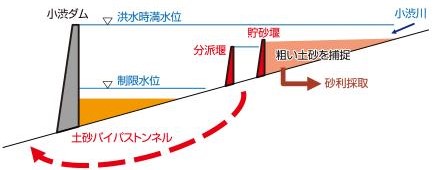

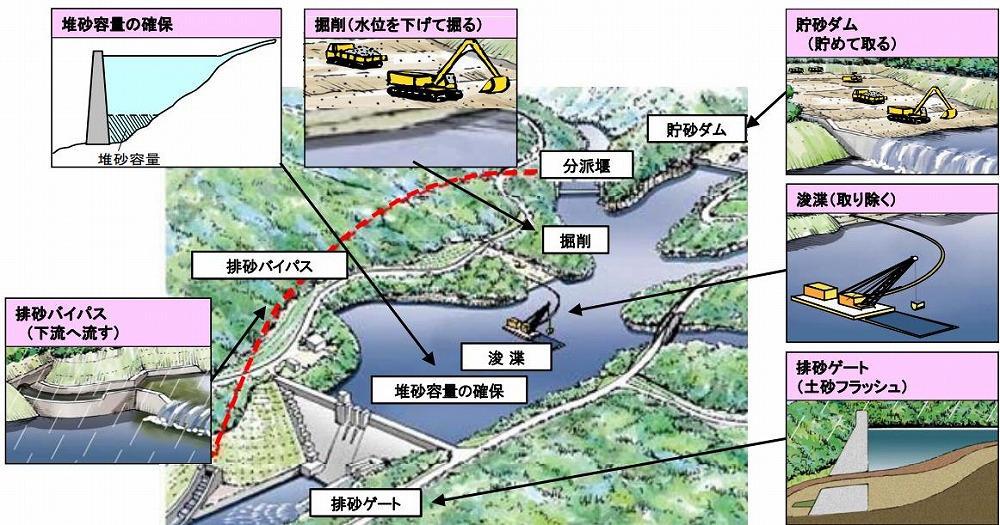

SBT(sediment bypass tunnel)は、土砂バイパストンネル(または排砂バイパス)と呼ばれているダム堆砂対策の一つです。貯水池からダム下流へ抜けるトンネルを設置して、貯水池へ流入してきた土砂を排出します。

国内では旭ダム(関西電力株式会社)、小渋ダムと美和ダム(国土交通省)などに設置されているほか、幌加ダム(電源開発株式会社)では北海道初の施設が建設中です。WECはSBTについてこれまで積極的に研究を進めており、2023年には研究成果をまとめた、「土砂バイパストンネル計画策定のための参考手引き(案)」を発行しました。

主なダム堆砂対策

出典:国土交通省ホームページ

1.2. SBT国際ワークショップについて

本ワークショップは、SBTの設計基準や関連する課題に関する知見を議論する場であり、第1回が2015年にスイスで開催されました。その後、日本(京都 2017年)、台湾(2019年)で開催され、今回が4回目となります。

2. 参加報告

2.1. 今回のワークショップの概要

参加者は約50名で、スイス、ドイツ、コロンビア、台湾、日本などからの参加でした。日本からは京都大学防災研究所、土木研究所、ダム堆砂対策に積極的に取り組んでいる電力会社、WECなどから参加しました。

ワークショップの工程は以下のとおりです。

| 月日 | 内容 | 場所 |

|---|---|---|

| 9/8 | 基調講演 研究発表 レセプション | ミュンヘン工科大学本部キャンパス (ドイツ・ミュンヘン) |

| 9/9 | エクスカーション | Silz発電所(ジルツ) 拡張工事中のKühtai揚水発電所(キュタイ) (オーストリア・チロル州) インスブルック泊 |

| 9/10 | 基調講演、研究発表 水理実験施設の見学 | ミュンヘン工科大学オーバーナッハ研究ステーション (ドイツ・バイエルン州・オーバーナッハ) |

ミュンヘン工科大学本部キャンパス

ワークショップの様子

(1日目 本部キャンパス)

ワークショップの様子

(3日目 オーバーナッハ研究ステーション)

レセプション会場となったビアホール

参加者全員で記念撮影(1)

出典:ワークショップWEBサイト

2.2. 基調講演、研究発表

基調講演は以下の5テーマでした。角先生の講演では、WECも参加している「ダム再生・流砂環境再生技術研究領域」の紹介もありました。

「土砂連続性回復のための土砂流下・輸送戦略」角教授(京都大学)

「水文条件がバイパス実現可能性に与える影響」モリス博士(GLMエンジニアグループ、アメリカ)

「土砂連続性を確保する貯水池:SBTの役割と未来」ボース教授(スイス連邦工科大学)

「総合的な堆砂管理と下流水理への影響」チャン・ツァンジュン教授(国立台湾大学)

「インドTeesta-V発電所SBTの物理模型実験」アハマド教授(インド工科大学)

研究発表(いずれも口頭発表)は約30件で、主な内容はSBTの補修と摩耗対策、土砂輸送や下流河川環境のモニタリング結果、土砂輸送の解析及び観測手法、土砂管理戦略などでした。全体を通して、SBTに限らない、土砂管理全般の発表が多かったです。

角哲也先生(京大防災研)による基調講演

2.3. WECの発表内容

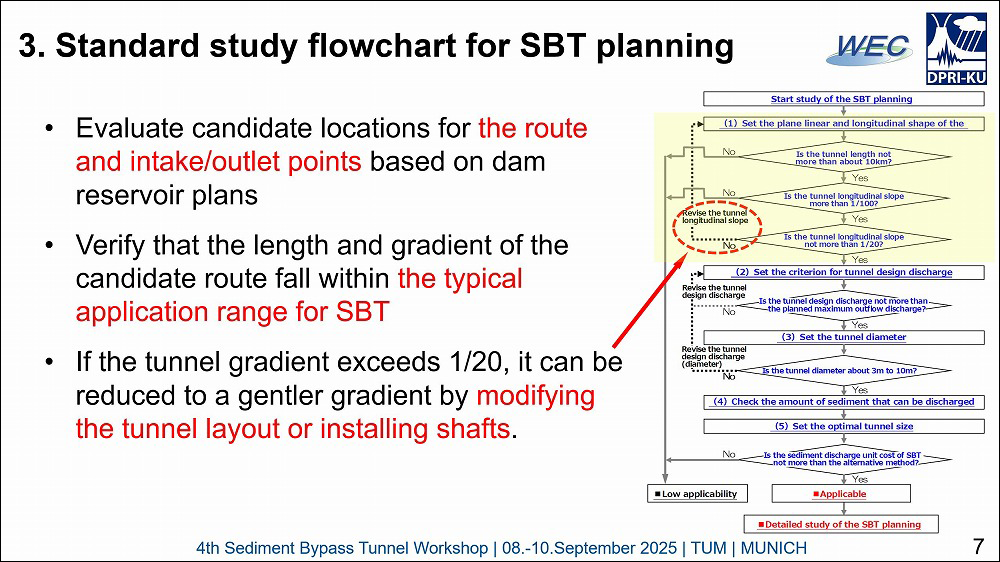

■発表①:「SBT計画のための技術指針 小野雅人、若尾拓志、角哲也」

小野部長からは、2023年にWECから公表した「ダム土砂バイパストンネル計画策定のための参考手引き(案)」で提案しているSBT導入の適用性検討フローについて、検討の要点などを報告しました。質疑応答は以下のとおりでした。

Q:トンネル径の最小・最大値はどの程度を想定しているか

A:施工上の制約から、最小3m、最大10mを想定している。

Q:どの程度の土砂をバイパスすることを想定しているのか

A:今回実施した排砂シミュレーションでは、掃流砂は全量、浮遊砂はバイパストンネルの分派流量比率と同じ比率でバイパスしている。

WEC小野部長による研究発表

小野部長の発表資料の一部

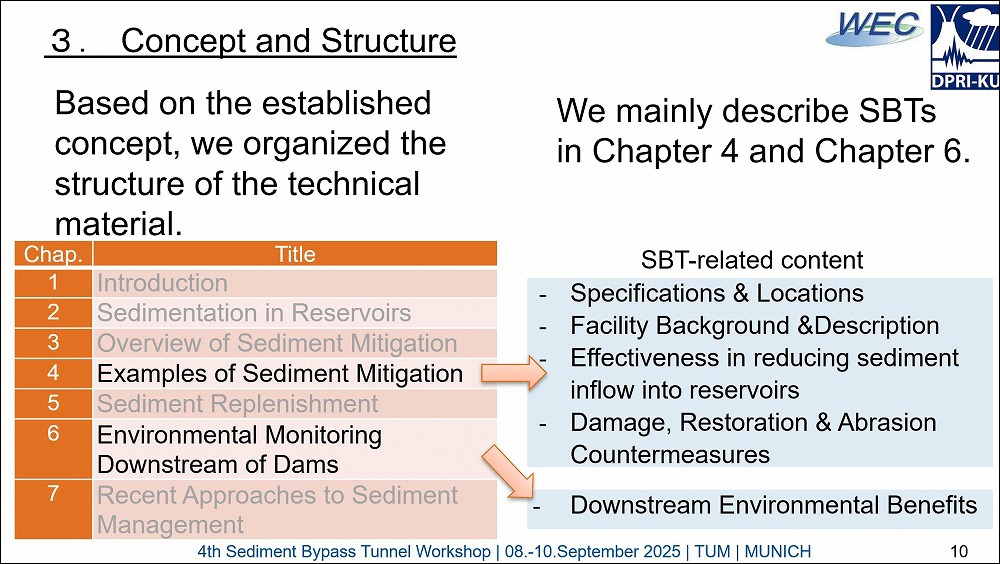

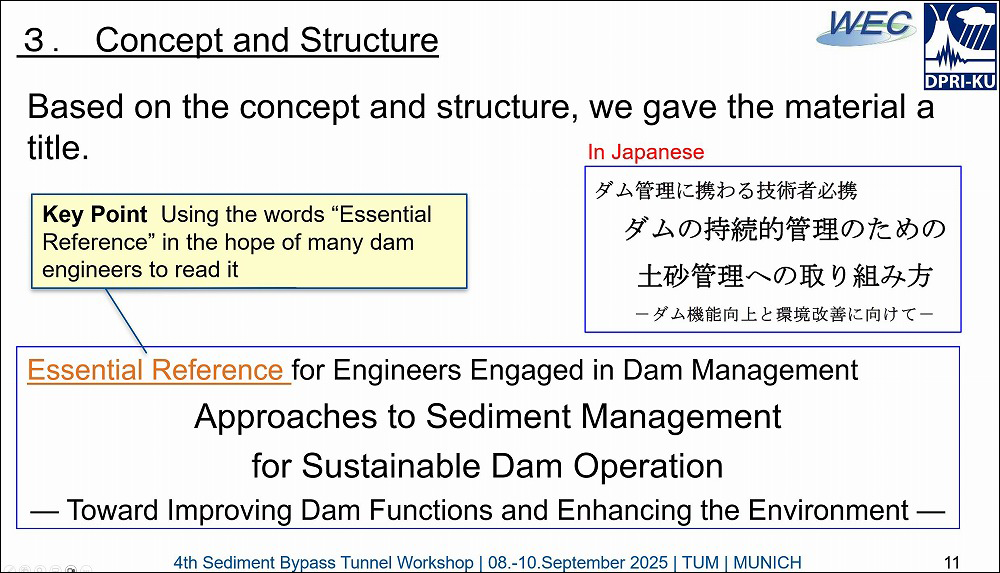

■発表②:「堆砂対策技術資料の編纂 ― 特にSBT関連に焦点を当てて 若尾拓志、小野雅人、角哲也」

若尾からは、2024年度に作成し公表準備中の「ダム管理に携わる技術者必携 ダムの持続的管理のための土砂管理への取り組み方-ダム機能向上と環境改善に向けて-(我々は“技術者必携”と呼んでいます)」について、作成の狙い、コンセプト及びSBTに関する記載内容を紹介しました。質疑応答は以下のとおりでした。

Q:この資料の入手方法は A:公表方法を検討中である

Q:英語バージョンはあるのか A:日本語版のみである

Q:SBTによる環境改善効果は何か A:例えば、砂礫が底生魚の生息場所を創出する

若尾の発表資料の一部

2.4. エクスカーション

2日目はバスでオーストリアまで移動し、電力会社(TIWAG)様の案内でSilz発電所(ジルツ)と、拡張工事中のKühtai揚水発電所(キュタイ)の工事現場を見学しました。

Silz発電所では、最初に講義を受けた後、発電施設内と放水口の調整池を見学しました。

Kühtai揚水発電所では、講義を受けた後、建設中のロックフィルダムと発電所を見学できました。ダムは天端まで残り10mという状況で、コア材(遮水性材料)も見ることができました。

Silz発電所

Silz発電所の調整池

Kühtai揚水発電所 新たに建設中のダム

Kühtai揚水発電所 新たに建設中のダム

(堤体上 コア材の上にいる)

Kühtai揚水発電所 新たに建設中のダム

昼食は施工現場の関係者の皆様が利用する食堂でいただきました

オーストリアの代表的な食べ物であるシュニッツェル(カツレツ)

参加者全員で記念撮影(2)

2.5. ミュンヘン工科大学オーバーナッハ研究ステーションの見学

3日目に研究発表などを行ったミュンヘン工科大学オーバーナッハ研究ステーションでは、研究発表などと合わせて水理実験施設を見学しました。取水施設と魚道の模型、堰下流の洗掘実験などを見ることができました。

水理実験模型(魚道と取水施設)

水理実験の様子

2.6. クロージング

クロージングでは、次回(2027年)の開催場所が北海道であることが発表され、角先生と恩田先生から、開催概要の発表がありました。開催時期は8月下旬、エクスカーションでは幌加ダムのSBTを見学することになるようです。

第5回大会の概要説明(京都大学 恩田先生)

シンボルペナントの引き継ぎ

(ミュンヘン工科大学 → 京都大学)

3. スイスのダムの見学(プレツアー)

京都大学防災研究所の角先生からのご提案で、日本からの一部の参加者でスイスのダムを見学しました。スイスのダム堆砂対策は、例えば以下の論文に分かりやすく紹介されています。

流れ下る氷河ースイスにおける貯水池土砂管理ー 角哲也 ダム技術 No.118

プレツアーに参加した皆さん

(昼食で立ち寄ったリヒテンシュタインにて)

プレツアーで宿泊したスイスのホテル

(遠くに見える尖った山はマッターホルン)

1箇所目はSBTが設置されているSolisダム(ソリス)です。管理者(The Electric Power Company of Zurich ewz)から講義を受けた後、管理者の案内でSBTの内部に立ち入り、インバートの摩耗対策などを確認できました。

Solisダム SBTの吐口

Solisダム SBTの内部

もう1箇所は、アルプス最大のアレッチ氷河の下流にあるGebidemダム(ゲビデム)です。このダムには氷河による洗掘由来の多量の土砂が流入しており、年に1回、排砂を行っています。今回は休日に訪問したため特に管理者による案内などはありませんでしたが、排砂用底部放流管と、流入河川(氷河)を見学しました。

なお、2025年8月に氷河崩落で村の多くが土砂に埋没してしまったという報道がありましたが、この、村が埋没してしまったレッチェン渓谷は、Gebidemダムがある谷の一つ隣りです。

スイスの河川

(氷河から溶け出た水は土砂の細粒分を含むため濁っている)

Gebidemダム

Gebidemダム上流にあるアレッチ氷河

4. おわりに

今回の出張に関連したWECの今後の課題としては以下が挙げられます。

・“技術者必携”を活用した、ダム貯水池の土砂管理に関する知識・技術の普及啓発

・土砂管理に関する研究の継続と成果の発信(維持土砂量に関する研究に着手)

・第5回大会(2027年、北海道)の盛会に向けた積極的な関わり(運営、発表など)

また、今回の参加は非常に有意義で学びの多い時間となりましたが、一方で、所(社)外の技術者や研究者と密な時間を過ごす中で、自身の能力や学ぶ姿勢の不足を痛感しました。少しでも皆様に近づけるように努力を重ねることが、私の今後の課題です。

最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった京都大学防災研究所の角哲也先生と出向先の水源地環境センター、更に、参加を支援してくださった出向元の中電技術コンサルタント株式会社に感謝いたします。

以上